ご登録されたいE-mailアドレスを入力し、ご希望の項目ボタンを押してください。

子どものモノ、片づいていますか?

皆さんはお子さんのおもちゃや学用品などのお片づけにお困りではありませんか?

先日、我が家で「生きる力をはぐくむ親子の片づけセミナー」を開催しました。

私のママ友からのリクエストがあり、自宅開催に至ったわけですが、つまり子どものモノのお片づけに困っている方がいらっしゃるということだと思います。

我が家には年長の息子がいますので、 その気持ち、よーくわかります。

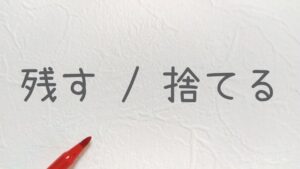

私も以前は「片づけなさーい!」「片づけないと、捨てるよー!」と連日吠えておりました(笑)

片づけのプロになってからも・・・。

なぜ、子どものモノは片づかないの?

不要なおもちゃなどある程度処分したのに、なぜ片づかないの?

子どもが使いやすいようにおもちゃや絵本を置いているのになぜ?

子どもはなぜ片づけない?

など、私も悩んでいました。

時々、子どものせいにしたり・・・。

そんな時出会ったのが、「親・子の片づけ研究所」。

ここで学んで知ったこと。

それは、「そもそも、子どもは片づけなくても困らない」ということ。

ガーン!!!!! 衝撃受けまくり。。。

だから、子どもは片づけないのか。

もちろん、片づけ好きなお子さんもいますよ。

片づけを通して、育まれる力があります!

片づけを通して育まれる力とは、「生きる力」です!

それは・・・

- 選択力

- 想像力

- 習慣力

大人目線のお部屋の見た目、好きなインテリアなどあるかもしれません。

また、お部屋をきれいにして、気持ちよく過ごしたいなど、各家庭で考え方が異なると思います。

お子さんの片づけについては、片づけるという目的だけでなく、片づけるという行動が子どもにとって、「選択力」「想像力」「習慣力」の大切な力を育むという視点で見ていただければと思います。

どうすれば子どもの片づけがスムーズにいくのか

では、実際どのようにして子どもが自分で片づけられるようになるのかが一番知りたいことですよね。

それには、仕組み作りとお子さんとの関わり方が重要になってきます。

お子さんとの関わり方という点が、大人の片づけとの異なる部分だと思います。

仕組み作り

- お子さんの性格、年齢に合わせること

- お子さんのモノを置くスペース作り

- お子さんが普段どのように遊んだり、勉強しているのか動作・動線を確認 など

関わり方

イラッとして、命令口調で話さない など

これ、なかなかの難関!?

毎回、落ち着いてとか、

ご機嫌にとか、声がけができないかもしれない。

でも、ちょっと意識して声がけをしていくうちに

子どもも変わってきます。

「最近このおもちゃ使わなくなったね。別の場所にしまっておこうか」

「○○ちゃんが大切にしているおもちゃだから、またすぐ遊べるように元の場所に戻そうか」など、

お子さんの気持ちに寄り添うと、お子さんも納得して片づけるようになります。

成長と共に子どものモノの種類と量が変わる

ねんねの時、歩き始めた時、話し始めた時、お友達と遊べるようになった時、

小学生になった時、中学生になった時・・・。

子どもはどんどん成長し、使うモノと量が変わってきて、

その時に合わせて、モノの置き場も変えることも出てきます。

小さい時からの片づけの練習がとても大事です。

失敗してもOK!むしろ、どんどん失敗してね、

くらいドーンと構えていてくださいね。

子どもが大きくなり、スムーズなコミュニケーションが取れるようになった時には、

お子さんの意見もどんどん取り入れてみてください。

子どもの片づけの仕組み作り、関わり方を意識することで、

親も子どももイライラしない状態になりますから。

ちょっとの間、まず子どもを観察して口を出さない。

(うん、これが難しいのわかっています。ちょっとだけ。)

子育てを楽しみながら、子どもの成長を見守りたいですね!